Bismillahi

Rahmani Rahim

Compartimos a continuación el

texto de la conferencia que dimos el día 7 de febrero de 2014 en las

instalaciones del Centro Islámico de la ciudad de Rosario. La conferencia ha

sido el resultado de un trabajo de investigación que hemos llevado a cabo en

los últimos dos años. Nuestra intención es insha’Allah publicarlo en formato

libro, y con una extensión aún mayor, en cuanto se presente la oportunidad

correspondiente. Al final del texto compartimos algunas imágenes del momento.

Introducción:

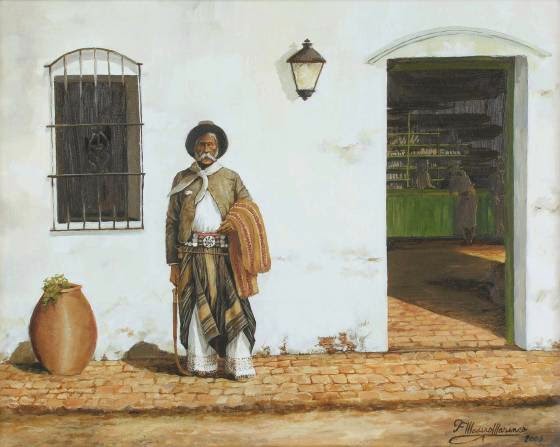

La Importancia del Gaucho

Antes de comenzar nuestra

exposición queremos brevemente aludir a la importancia que tiene lo gauchesco

en la configuración de lo que se ha dado en llamar nuestro 'ser nacional', para

luego así derivar de ello la gran influencia que tuvo en su emergencia los elementos

de origen hispanomusulmán que expondremos más adelante.

En gran medida el gaucho -o lo

gauchesco-, como representante de nuestro ser nacional surge a raíz de la

reivindicación del poema 'Martín Fierro' escrito en dos partes por don José

Hernández entre los años 1872 y 1879.

El origen de esta vindicación

como reacción tradicionalista frente a la ola foránea llegada con la

inmigración que amenazaba desintegrar el espíritu propiamente argentino puede

rastrearse hacia el año 1913, momento en que el escritor argentino Leopoldo

Lugones pronuncia una serie de conferencias en el Teatro Odeón de Buenos Aires

que unos años después serán recogidas en la obra literaria llamada 'El

Payador'. En ellas Lugones desarrolla un análisis de la figura emblemática del

trovador de la pampa para seguirlo de otro sobre el poema de Hernández,

calificándolo como 'el libro nacional de los argentinos', reconociendo al

gaucho su calidad de genuino representante del país, emblema de la

argentinidad. En tanto que el poema, para el escritor y periodista Ricardo

Rojas, otro de sus grandes reivindicadores, representaba el clásico argentino

por antonomasia.

Criado en las faenas camperas,

lo que naturalmente lo llevó a involucrarse con gauchos desde niño, José

Hernández al comienzo del poema presenta a Martín Fierro como el prototipo del

gaucho: se presenta como cantor, hombre independiente, laborioso, pacífico,

valiente, conocedor del campo y sus actividades, y, ante todo, libre. En la

cultura de nuestro país se ha llegado a similar de tal modo lo gauchesco a José

Hernández que el Día de la Tradición se celebra el 10 de noviembre, fecha de

nacimiento del poeta, y el Día del Gaucho el 6 de diciembre, fecha de la

aparición de la primera parte del poema.

Sin embargo, si bien la obra de

Hernández supone un hito fundamental en la instauración de lo gauchesco como

sinónimo de argentinidad, encontramos que el gaucho como entidad real ha sido

un personaje clave en la historia argentina y en nuestra constitución tanto

social como cultural en cuanto a nación tradicionalmente definida en el mundo.

Parafraseando al citado Lugones:

Gauchos

fueron, efectivamente, los soldados de los ejércitos libertadores; siendo

natural, entonces, que el contacto durante esa guerra de diez años, determinara

aquellas tendencias políticas tan peculiares de la sucesiva contienda civil, e

influyera sobre la clase superior investida con el mando. Dicha guerra, dada la

acción preponderante de la caballería en las batallas y de la montonera en las

resistencias locales, resultaba, por cierto, una empresa gaucha (…)

Entonces

hallamos que todo cuanto es origen propiamente nacional, viene de él. La guerra

de la independencia que nos emancipó; la guerra civil que nos constituyó; la

guerra con los indios que suprimió la barbarie en la totalidad del territorio;

la fuente de nuestra literatura; las prendas y defectos fundamentales de

nuestro carácter; las instituciones más peculiares, como el caudillaje,

fundamento de la federación, y la estancia que ha civilizado el desierto: en

todo destacase como tipo. Durante el momento más solemne de nuestra historia,

la salvación de la libertad fue una obra gaucha. La Revolución estaba vencida

en toda la América. Solo una comarca resistía aún, Salta la heroica. Y era la

guerra gaucha la que mantenía prendido entre sus montañas aquel último fuego.

Bajo su seguro pasó San Martín los Andes, y el Congreso de Tucumán, verdadera

retaguardia en contacto, pudo lanzar ante el mundo la declaración de la

independencia.

Sin embargo, aquí pondremos

énfasis en el aspecto netamente cultural de lo gauchesco y en la incidencia que

en ello han tenido elementos de origen hispanomusulmán.

En apoyo a nuestro estudio

citaremos un versículo del Sagrado Qur'an que hemos tomado como expresión

fundamental para desarrollar nuestra exposición. Dice Dios Todopoderoso:

"¡Oh humanidad! Os hemos

creado a partir de un varón y de una mujer y os hemos hecho pueblos y tribus

distintos para que os reconocierais mutuamente" (49:13)

Es decir, la diferencia, como

seña distintiva entre pueblos y razas, tiene que redundar en culturas únicas

dispuestas al mutuo reconocimiento, aprendizaje y enriquecimiento que sea

favorable al crecimiento de cada una en su nivel específico. Toda cultura, por

norma divina, ha sido forjadora de una identidad tradicional particular con la

que se reconoce y es reconocida por las demás. Llamamos identidad tradicional

al conjunto de rasgos culturales que definen a un grupo étnico entre otros.

Consideramos que una homogenización cultural global supone un grave escollo para

el desarrollo humano. Por esto que redescubrir nuestras raíces culturales nos

facilitará el tránsito por este mundo siendo partícipes conscientes de la

sabiduría que Dios ha plasmado en cada manifestación de Su creación.

Ahora bien, ¿qué consideramos como

cultura? En nuestro criterio cultura es todo aquello que el espíritu humano

puede llegar a producir y manifestar sanamente como pautas de desarrollo

interior según las determinaciones étnicas y vernáculas de su ser en el mundo.

Si bien el producto de nuestra cultura es genuinamente argentino, reconocemos

en él la influencia indeleble de un trasfondo islámico que ha dejado su

impronta original para que desde ella surgiese un retoño único y singular.

Y es que ante todo el Islam no

sólo ha sido –y es- una gran religión sino que también ha sido un maravilloso

torrente generador de cultura. Y hacemos hincapié en lo cultural ya que lo

consideramos un poderoso elemento civilizador e identitario, y el Islam ha sido

el encargado de establecer la base tradicional para que en numerosas regiones

del mundo florecieran culturas excepcionales que han dejado una impronta

inmensa en la historia de la humanidad, incluido nuestro país y toda

Sudamérica.

Ahora bien, los responsables

directos de la emergencia del gaucho como nativo de esta tierra han sido los

moriscos, antepasados de origen andaluz que llegaron a los márgenes del Río de

la Plata en los barcos colonizadores españoles y que cargaban consigo el acervo

espiritual de ocho siglos de Islam en la Península Ibérica.

Para comprender un poco más en

profundidad el asunto nos remitiremos a una breve reseña histórica.

***

I. Un

Acercamiento al Islam

El Islam 'resurge' (y empleamos este término ya que como

doctrina religiosa no viene a conculcar novedad alguna ni a suplantar doctrinas

anteriores, sino a continuarlas y acabarlas -en cuanto a darles perfección-)

en la Península Arábiga por el año 610 e.c. con la prédica del Profeta Muhammad

(que Dios le conceda paz), enseñanza

que se haya contenida en el Sagrado Qur'an (revelación

de la Palabra de Dios a los hombres de toda época y lugar) y en los nobles

hadices (dichos, sentencias y actos del

Profeta Muhammad que complementan y explicitan la enseñanza coránica).

Básicamente el Islam es un

sistema de vida que contempla todos los aspectos de la criatura humana (tanto individuales como comunitarios,

abarcando tanto las formas rituales como los asuntos legales), sistema

centrado en el monoteísmo de tradición abrahámica en el que se reconoce una

única Divinidad (Dios, Allah) cuya

Voluntad se ha manifestado mediante una cadena de mensajeros (entre ellos Noé, Abraham, Moisés y Jesús,

que la paz sea con ellos) que culmina con el Profeta Muhammad como sello de

la Profecía hasta el final de los tiempos. De hecho 'Islam' ha sido la prédica

de todos los enviados de Dios, ya que a diferencia del Judaísmo (que alude a Judá) y al Cristianismo (que alude a Cristo), por sólo citar dos

ejemplos conocidos, su nombre no hace referencia a mensajero alguno, sino a la

esencia misma del mensaje que todos han transmitido. Islam es un vocablo árabe

proveniente de la raíz s-l-m, que deriva del verbo 'aslama' que significa

'aceptar, rendirse o someterse'. Islam entonces representa la aceptación y el

completo sometimiento a Dios, a Su Voluntad transmitida por boca de Sus

mensajeros. La raíz de que deriva este vocablo cubre un amplio campo semántico

en el que se encuentran significados como 'bienestar, salvaguarda, salud y

paz'. De aquí provienen 'salim', sano, y 'salam', paz, términos

indisolublemente relacionados con el sentido esencial de Islam. Así es que

'Islam' es un atributo impersonal, y quien lo posee es 'Musulmán'. En el

reconocimiento de Dios y de Sus Mensajeros, y en la sumisión y aceptación a Su

voluntad, el ser humano se vuelve física y espiritualmente saludable, logrando

así la paz. Esta es la característica de un buen Musulmán.

En líneas generales, el Islam

ordena la equidad, la justicia, la virtud y el respeto en el marco del servicio

al Dios único. Se puede decir que en su tiempo, el Profeta Muhammad fue un

caudillo carismático, con un implacable poder de atracción, que movilizó a la

gran masa de desheredados, pobres, oprimidos y esclavos haciendo caer el

sistema tiránico que acaudalados oligarcas tribales habían construido e

impuesto sobre el comercio, los negociados y la interesada idolatría, para

construir un Estado cuyos pilares fueron la fe, la verdad, la justicia y la

libertad. Si bien hubo personas notables (aunque humildes y desinteresadas) en

su círculo íntimo, la gran mayoría de sus seguidores eran esclavos a los que

devolvió la libertad, pobres a los que hizo partícipes de sus derechos

elementales como seres humanos y analfabetos a los que enseñó la ciencia de la

auténtica humanidad.

La poderosa influencia cultural

y espiritual del Islam se extendería de tal manera que llegaría a China por un

lado y África por el otro, y Europa Central por un lado y todo Medio Oriente

por el otro.

***

II. Mudéjares,

Moriscos y Aborígenes: Breve repaso de una Mestización

La Tradición Islámica ingresa

en la península Ibérica en al año 711 de la mano de Táriq ibn Ziyad, general

amazigh del por entonces gobernador del Califato Omeya en el norte de África,

Musa ibn Nusair. Los gobernadores del Califato Omeya eran de origen árabe,

quienes, partiendo desde Arabia se asentaron en Damasco (capital del califato en la actual Siria) para luego gobernar sobre

el norte de África. En aquel entonces el norte de África estaba habitado por

diversas etnias Imazighen (también

llamadas 'bereberes') como los Cabileños, Chleuh, Tuaregs, etc. Imazighen (en singular 'amazigh') quiere decir

'hombres libres', como se llaman a sí mismos, denominación común en Marruecos y

Argelia. Se dice que tal vez uno de los logros más importantes del Islam fue la

aceptación que estos pueblos (reaccionarios,

impermeables a cultura ajena, libres y aferrados a costumbres ancestrales

vinculadas al nomadismo) hicieron voluntariamente del mismo. Y es que el

Islam no se opone para nada (nunca lo ha

hecho) a las tradiciones y culturas autóctonas (siempre y cuando no contradigan abiertamente la creencia), sino que

las refuerza, las mejora y les da un matiz propio. Así podemos encontrar

culturas islámicas autóctonas, diferentes entre sí pero unidas por un nexo en

común, alrededor de todo el mundo.

Es importante destacar que la

Tradición Islámica entra en Iberia a través de una mayoría de Musulmanes

Imazighen (bereberes), en tanto que los árabes constituían una exigua minoría;

allí se vinculan con visigodos e ibero-romanos, dando a luz la estirpe

andalusí. La islamización de la Península fue muy rápida hasta constituirse el

Emirato de Córdoba, cuya dinastía gobernó al-Ándalus hasta el

año 1031.

A partir de entonces el

gobierno irá pasando por diversas dinastías islámicas (almorávides, reinos de taifas, almohades) forjando una cultura

única en la que florecieron tanto las artes como las ciencias y la

espiritualidad.

Sin embargo (y es ley de la Divina Providencia que esto

ocurra) a mediados del siglo XIII, al-Andaluz quedó reducido al reino

nazarí de Granada. El último rey de la dinastía nazarí fue Boabdill. Su derrota

en 1492 por los Reyes Católicos puso fin a lo que dieron en llamar

'Reconquista'. Ocho siglos de Islam, no obstante, dejaban su impronta indeleble

en la Península Ibérica y en su historia posterior.

A los musulmanes que

permanecieron viviendo en territorio conquistado por los cristianos, y bajo su

control político, se los llamó Mudéjares, término que deriva de la palabra

árabe 'Mudayyan' que significa 'doméstico' o 'domesticado'.

Tras la rebelión mudéjar del

barrio de Albaicín en 1501, en febrero de 1502 se emite una pragmática de los

Reyes Católicos en la que se obligaba a los musulmanes a convertirse al

cristianismo. El responsable de esta medida fue el Inquisidor General cardenal

Cisneros, el mismo que en diciembre de 1499 hizo quemar en Granada las

librerías de los musulmanes: más de ochenta mil manuscritos de la España

islámica se perdieron para siempre en el afán inquisidor de borrar la identidad

del Islam.

A partir de estas conversiones

forzadas, los mudéjares pasaron a ser denominados 'moriscos'. Si bien fueron

perseguidos y hostigados por una férrea inquisición, estos moriscos conservaron

pautas y costumbres del acervo islámico.

Tras una fracasada rebelión en

1568, la nobleza de España, cegada por un furor racista, presionó al Rey Felipe

III para que procediera a la expulsión masiva de los moriscos. Esta se llevó a

cabo entre 1609 y 1614. Los moriscos entonces se asentaron en el Norte de

África. Algunos se quedaron en España y Portugal, fingiendo ser cristianos

nuevos o gitanos, pero permaneciendo fieles a la fe islámica. El resto emigró a

América en similares condiciones de clandestinidad.

En un temprano principio de su

llegada a América, los españoles cristianos traían moros y/o moriscos que

llevaban prisioneros después de la reconquista cristiana, para incorporarlos

por la fuerza al ejército español en América. Luego se sumaban mercenarios

andaluces que preferían escapar de la inquisición (por acuciantes problemas de subsistencia) y de aquel infierno que

los devoraba, y aventurarse en América como soldados rasos, para luego, si se

presentaba la oportunidad, escapar a la libertad en los desiertos pampeanos (esto último potenciado por el abuso militar).

Miles y miles de moriscos de España escapaban hacia América por causa de la

inquisición, y poco a poco se fueron mezclando con los criollos y los nativos

aborígenes (existen registros históricos

que exponen la mestización entre españoles andaluces –moriscos- y nativas

guaraníes).

Por ejemplo, el tradicionalista

y jurisconsulto argentino Carlos Molina Massey (1884-1964), que ha estudiado el

origen del gaucho, se pregunta: «¿De dónde vino el gaucho? Nuestra capital

cosmopolita se fundó con setenta familias guaraníes, traídas de la Asunción por

Juan de Garay. Otras familias querandíes se le fueron incorporando. En 1671

recibió la ciudad un contingente de doscientas y pico de familias

"calchaquíes" de la tribu de los "Quilmes". De esas cruzas

indo-españolas salieron los primeros gauchos de las pampas de Buenos Aires y

análogo origen tuvieron sus hermanos del continente. Los ocho siglos de

conquista mora habían puesto su sello racial característico en la población

íbera: el ochenta por ciento de la población peninsular llegada a nuestras

playas traía sangre mora. El gaucho fue por eso como un avatar, como una

reencarnación del alma de la morería fundiéndose con el alma aborigen en el

gran ambiente libertario de América».

Es importante destacar que

desde 1585 hasta 1609 aproximadamente, ingresó a Brasil desde Portugal una

enorme cantidad de moriscos que huían de la inquisición en barcos que eludían

los controles. Posteriormente desde Brasil ingresaron al territorio de la

actual Argentina, a causa de ser expulsados por la misma inquisición por sospechar

de que eran musulmanes falsamente cristianos.

Los moriscos que vinieron a

América llegaron huyendo del estigma doloroso impuesto por las persecuciones de

la inquisición. Aquí forjaron culturas ecuestres: la de los gauchos (Argentina, Uruguay y Brasil), huasos (Chile), llaneros (Colombia y Venezuela), chagras (Ecuador)

y qorilazos (Perú), con múltiples

influencias en la música, costumbres y estilos, desde el folclore argentino a

la escuela tapatía mexicana. Estas simbolizaron su fe, su tradición y sus tremendas

ansias de independencia y libertad. También construyeron iglesias, catedrales y

residencias mudéjares de gran belleza (el

mal llamado “arte colonial español” supone la presencia preponderante del arte

islámico-mudéjar forjado por los moriscos).

Junto a los criollos surgidos

de la mestización antes expuesta, los primeros gauchos fueron soldados

andaluces que desertaron del ejército español y huyeron al desierto pampeano.

Por esta razón fueron perseguidos por las autoridades mediante el ejército, y

esto ocurrió durante toda la colonización española. Cuenta la leyenda que el

primer gaucho fue un soldado raso andaluz llamado Alejo Godoy en el año 1586.

Después continuaron desertando miles de soldados andaluces a causa de

injusticias, malos tratos, mal pagados, etc. A partir de la zona pampeana

posteriormente se extendieron por gran parte del país. Por esto es que la

mayoría escapaba al registro de los censos y aún al servicio militar hasta

fines del siglo XIX.

El escritor argentino de origen

árabe, lbrahim H. Hallar (1915-1979),

escribe lo siguiente:

‘En 1580, don Juan de Garay sale de Asunción con sesenta soldados,

algunos oficiales y mujeres guaraníes. Estas llevan ya sus hijos nativos,

producto de uniones con el conquistador hispano. (…) Anotemos que vasconios y

asturios, encomenderos por las Leyes de Indias, no podían contaminar su casta;

sólo podía hacerlo el soldado libre, raso; el andaluz morisco, a quien le fue

permitido uniones con veinte, treinta y hasta con cuarenta mujeres indígenas.

El contingente, que señaláramos precedentemente, acampa el 11 de junio en el

mismo lugar abandonado por don Pedro de Mendoza. Y aquí cuenta la leyenda que

seis años después (1586) uno de aquellos soldados rasos, que venía con el vasco

Garay se quejó en misiva al monarca de todas las Españas, de la podredumbre en

que vivían. Apercibido y fuertemente reprimido por el Veedor del Rey, hizo

trueque de su morada al precio de un caballo blanco y una guitarra; y montando

en el brioso corcel, se acercó a la plazuela Mayor y única, y al tiempo que

clavaba sus espuelas en el noble animal, exclamó con todas sus fuerzas: ¡¡Muera Felipe II!! (...) y, caballo, jinete y guitarra rumbearon

hacia la pampa distante —cuenta el cronista— unos cientos de metros más allá. Y

así nació el primer gaucho, el primer rebelde que la historia o tradición

conoce por el nombre de Alejo Godoy’. (I.H.Hallar, El Gaucho. Su

originalidad arábiga, Edición del autor, Buenos Aires, 1963, págs. 5-6).

El Tradicionalista Carlos

Alberto Del Pin, director de la Revista Identidad, nos cuenta acerca del origen

morisco del gaucho:

El Rey de España insistía en

que los Cabildantes expulsaran a los Moriscos, pero eso nunca pudo concretarse.

Por eso se explica el tipo de vida seminómada del gaucho que siempre andaba a

caballo de acá para allá, cambiando continuamente de lugar, y se lo acusaba de

vago, bárbaro, incivilizado, etc. Era absolutamente necesario ese tipo de vida,

para evitar ser aprehendido por los militares. Aparte de esa causa, téngase en

cuenta también el origen árabe nómade de sus ancestros que vivían en el

desierto del norte de África. De manera que había además una tendencia innata.

No les costó mucho adaptarse a esa situación. Por eso se explica que siempre

las autoridades fueron persecutorias del gaucho, desde un principio, y aun

después de la independencia Argentina, aunque en ese entonces se sumaron a la

persecución de carácter social, las persecuciones de carácter político y hasta

cultural, interviniendo además, la prolongada guerra civil entre Unitarios y

Federales, con sus consecuencias. Originalmente, en el Río de la Plata, los

Moriscos encontraron un cierto alivio a las persecuciones y torturas, pero

seguían fingiendo ser cristianos y ocultaban en lo posible su Identidad

(Musulmana) en muchos aspectos, para evitar esas barbaridades por parte de los

que se decían Cristianos y “civilizados”. En la península Ibérica los

Cristianos les hacían la vida imposible, en todo sentido. Imposiciones

religiosas cristianas por la fuerza, imposiciones culturales, de usos y

costumbres, les despreciaban hasta sus comidas típicas, gustos, juegos y

diversiones. Querían hacerles un cambio de mentalidad total. Los Moriscos

muchas veces agachaban la cabeza ante imposiciones de los Cristianos, pero

algunos eran frontales y entonces sufrían las penurias consecuentes.

Mucho después de la

independencia Argentina, se fue tergiversando -intencionalmente unos y por

ignorancia otros- esa realidad que está bien documentada en nuestra historia,

como para sepultar todo vestigio Morisco en nuestro gaucho y en nuestra

población criolla en general, seguramente por un fanatismo religioso

incomprensible de aquella época, y comenzó en cierto momento a rodarse la idea

del origen exclusivo y directo del gaucho, del Español Cristiano (generalmente

Gallego y Vasco) mestizado con el Aborigen, ignorando totalmente al Morisco,

porque éste fue perseguido por la inquisición, y se quiso ocultar todo. (Revista Identidad Nacional y Cultura

Gaucha)

Este proceso persecutorio trajo

aparejado el hecho incuestionable de que la influencia hispanomusulmana que los

moriscos transfirieron a su vástago americano fuese no tanto dogmática sino más

bien vivencial, plasmada en señales distintivas que van desde la vestimenta y

la monta caballar hasta la música y el refranero picaresco y sapiencial de sus

dichos y payadas.

Eduardo Mansilla de García, en

el libro titulado “Lucía Miranda”, narra el siguiente episodio que nos resulta

altamente significativo: “Gaboto, zarpa

del puerto de Cádiz, España, con una flotilla de tres buques y 200 personas. A

cargo de una de las naves va el 2º Oficial Sebastián Hurtado con su esposa,

Lucía Miranda, morisca, natural de Murcia, España, su padre y cinco familias

amigas. En mayo de 1526 navegaron el Río Paraná, y a la altura de lo que los aborígenes

Timbúes denominan Carcarañá, desembarcan y levantan el Fuerte Sancti Spiritu,

quedando a cargo de Hurtado y 76 hombres. Gaboto prosigue la navegación. No

pocos componentes de la tripulación eran Españoles de origen musulmán”.

El primero en ver a los

Moriscos a caballo en la pampa y denunciar su presencia en nuestro país, fue

Hernandarias, primer Gobernador del Río de la Plata (hasta 1618), quien escribe

al Rey de España en 1617, diciendo que encontró muchos Moriscos (les decían “gente perdida”), que tienen

su sustento en el campo, dedicados a las vaquerías (caza de vacas), “tendiendo a ser chácaras” (Hernandarias vivió entre 1564 y 1634 aproximadamente). Diego de

Góngora, Gobernador del Río de La Plata que sucedió a Hernandarias, presentaba

sus quejas al Rey de España, alertando “que se multiplicaban los Moriscos en la

pampa, con el constante aporte de náufragos, desertores del ejército, aparte de

los que venían en barcos clandestinos que los traían cobrando una cierta

cantidad de dinero”. A los Moriscos les decían en esa época, “Maturrangos” (y a los Judíos, “Matuchos”). Durante el

reinado de Felipe III de España fueron expulsados, entre 1609 y 1614, mucho más

de 500.000 Moriscos dese país. Muchos huyeron a Marruecos, pero muchos

aparecieron en ambas márgenes del Río de la Plata, para iniciar una nueva vida.

Después de 1614, durante toda la colonización hispánica, siguió la afluencia de

miles de Moriscos en el Río de La Plata. Ahora bien, si llegaron moriscos al

Río de la Plata y dejaron pautas culturales que arraigaron, es porque lo

hicieron en cantidad significativa.

Numerosos autores clásicos y

contemporáneos de la Argentina han hablado del gaucho como un avatar de lo

árabe trasplantado a la pampa de nuestro país austral.

El primer gran teórico sobre

los orígenes hispanomusulmanes del gaucho fue el jurisconsulto, escritor y

periodista Federico Tobal (1840-1898), quien dice: "El traje del gaucho no

es más que una degeneración del traje del árabe y aún los dos hombres se

confunden al primer aspecto. El chiripá, el poncho, la chaqueta, el tirador, el

pañuelo en la cabeza y bajo el sombrero, no son más que modificaciones de las

piezas del vestido árabe, pero modificaciones ligeras y que no constituyen un

traje aparte como el nuestro europeo. El habitante de nuestra campaña no ha

creado este traje como vulgarmente se afirma, fundándose en que está indicado

por el medio en que vive. Él lo ha recibido de sus mayores que lo crearon

precisamente por la razón indicada y lo conserva con la adhesión apasionada que

inspiran los hábitos heredados. Y hace bien en conservarlo, porque es bello,

como hacen mal los que predican su supresión como 'si el hábito hiciera al

monje' y como si la civilización estuviese en las tijeras del sastre francés o

inglés. Ese traje era el que llevaba Avicena y Averroes y el que vistieron

califas eminentes, y Sófocles y Virgilio, cuyos bustos veneramos en nuestros

gabinetes y cuyas obras admiramos, jamás conocieron más que la toga y la

clámide (...) Todo en el gaucho es oriental y árabe: su casa, su alimento, su

traje, sus pasiones, sus vicios y virtudes y aún sus creencias. (...)

Interminable sería agotar esta tesis. Las cosas, los hechos y los accidentes de

relación que constatan el origen se ofrecen por doquiera. La semejanza es tan viva

que basta la más ligera atención para percibirla. (...) Por mayor que sea la

indolencia en que haya caído el gaucho, carecerá de árboles o de huerto su

hogar, pero no carecerá del pozo que es la cisterna (jagüel o aljibe) para las

frecuentes abluciones, alta necesidad de sus costumbres que se nota

especialmente entre los pueblos paraguayo y correntino y que no es ciertamente

de origen indio" (F. Tobal: 'Los libros de Eduardo Gutiérrez: El gaucho y

el árabe', notas en el diario La Nación de Buenos Aires los días 16, 23 y 28 de

febrero y el 2 y el 4 de marzo de 1886).

El poeta e investigador

entrerriano Marcelino Román, en su obra ‘El Itinerario del Payador’, nos dice

lo siguiente:

‘Unos ven en el gaucho un

árabe, por su aspecto y por entender que la sangre morisca de los andaluces fue

la que principalmente afluyó a las pampas con la conquista y la colonización

hispánica (…).

A menudo los gauchos han sido

comparados con los árabes. "Estos árabes sudamericanos", dice Mac

Cann, después de observar a un grupo de conductores de carretas. "Tienen

un sorprendente aspecto de árabes o de beduinos", expresa León Palliére.

Sarmiento también estableció

semejanzas entre los gauchos y los árabes no solamente en sus rasgos

fisonómicos, sino también en cuanto a los usos, las costumbres e inclinaciones.

Para Mitre el gaucho era "una especie de árabe y cosaco", que poseía

el fatalismo del primero. (…) Para Groussac él era "hermano del árabe

nómada trasplantado a la pampa americana". Consideraciones análogas

formuló Carlos Octavio Bunge.

Enrique Gómez Carrillo, fino

cronista, curioso trotamundos, que visitó por primera vez la Argentina en 1914,

vio también al gaucho "con cara y con alma de árabe". (…)

Los gauchos rioplatenses han

sido parangonados con los llaneros de Venezuela. Y allá también aparece la

tendencia que venimos señalando.

Al hablar de la gente da su

tierra venezolana Rafael María Baralt, prestigioso escritor del siglo pasado,

decía que las costumbres de los llaneros, "por una singularidad curiosa,

eran y son aún tártaras y árabes más que americanas y europeas". Agregaba

que "sus dichos, festivos siempre y en ocasiones profundamente

epigramáticos, participan del gracejo y donaire natural de la risueña

Andalucía".

Escritores de la época actual

se expiden en parecidos términos. Vemos, pues, prevalecer la creencia de que en

el hombre de los llanos de la América del Sur preponderan los rasgos

procedentes de la herencia árabe trasmitidos a través de los andaluces y que

por eso es un poeta intuitivo.’ (El Itinerario

del Payador, Cap.: ‘El Payador en el Cuadro Histórico, Social y Cultural’)

Carlos Octavio Bunge

(1875-1918), en un discurso pronunciado en la Academia de Filosofía y Letras,

en 1913, dice del gaucho:

"Por sus facciones

correctas, sus sedosos cabellos y barba, y sobre todo por la gracia emoliente

de sus mujeres, recordaba al árabe trasplantado a las orillas del Betis (es

decir, a los andaluces)."

En 1850 Domingo F. Sarmiento

inserta la siguiente nota a su ‘Facundo’: "No es fuera de propósito

recordar aquí las semejanzas notables que presentan los argentinos con los

árabes. En Argel, en Orán, en Mascara, y en los aduares del desierto, vi

siempre a los árabes reunidos en cafés, por estarles prohibido el uso de

licores, apiñados en derredor del canto de la vihuela a dúo, recitando

canciones nacionales plañideras como nuestros tristes (estilo de canción

gaucha). La rienda de los árabes es tejida de cuero y con azotera como las

nuestras; el freno de que usamos es el freno árabe y muchas de nuestras

costumbres revelan el contacto de nuestros padres con los moros de Andalucía.

De las fisonomías no se hable: algunos árabes he conocido que juraría haberlos

visto en mi país" (D.F. sarmiento: Facundo, Editorial Estrada, Buenos

Aires, 1953, pág. 84).

El escritor, poeta y tradicionalista

catamarqueño Luis L. Franco (1898-1988), en su libro ‘El otro Rosas’ señala lo

siguiente: "La ascendencia de los jinetes del desierto arábigo o africano

está presente en más de un detalle: el uso de riendas abiertas para sujetar el

caballo si desmonta el jinete; el cabalgar derecho en la silla; el trepar sobre

ella de un salto sin tocar el estribo mientras el caballo avanza. (...) El

nuevo hombre ya no es español, por cierto. Por el lado de su sangre india le

viene la aptitud para el dominio de la desaforada llanura, por el otro lado

también: la sangre medio mora de España ha recobrado en la pampa su medio

originario de desierto poblado de galopes. (...) El gaucho come carne y bebe

mate amargo. Mate y carne de vaca (por eso asegura Lugones: 'El gaucho nunca

fue alcoholista'. -El Payador, pág. 50). (...) El aduar árabe, la toldería

pampa misma, significan, cada cual a su modo, una asociación efectiva (...) El

gaucho no es propiamente un nómade, ni tampoco lo contrario; es más bien, si se

quiere, un sedentario a caballo. Diríamos que nace a caballo, pues el niño es,

a los cuatro años, un jinete delante de Dios... (...) Como en las tribus

árabes, aquí el cantor es agente de sociabilidad, es decir, de cultura. Todo

gaucho es músico, pero en las broncas coplas del payador, el corazón de los

hijos del desierto balbucea el lenguaje confraternal de la poesía. (...) Desde

luego, el gaucho no era un salvaje, pues, por raro que parezca, el admirable

espíritu de la cortesía árabe-española (islámica), que la opresión político

religiosa (de la inquisición) no pudo extinguir del todo en la Península,

persistió en él" (L.L. Franco: El Otro Rosas, Editorial Schapire, Buenos

Aires, 1968, págs. 79-108 y 125).

Otro gran expositor de la

influencia morisca en nuestra cultura gauchesca ha sido el prolífico escritor

Leopoldo Lugones que citaremos más adelante.

La asimilación de la árabe al

gaucho no deja de ser una apreciación real, aunque sujeta a ciertas

observaciones importantes: Por un lado es muy frecuente la asociación poco

erudita y exclusiva de lo árabe con lo islámico. Si bien el Islam como tal fue

revelado en Arabia, a un profeta árabe, en lengua árabe, no deja de ser una

realidad no menos menor que el componente racial netamente árabe en el mundo

islámico no representa más que el 10% de la población musulmana total. Por otro

lado, mucho de lo que estos autores citan como marcas distintivas árabes en el gaucho se corresponden con

atributos profundamente islámicos: hospitalidad, valentía, honestidad,

prudencia, sabiduría de raigambre natural, modos vivenciales asociados al

nomadismo, etc., atributos característicos que en el Islam gozan de una

evidente universalidad por sobre toda consideración de índole étnica o racial.

También se alude a lo árabe en el gaucho en cuanto a costumbres que, como

dijimos, van desde la vestimenta hasta la manera de enjaezar al caballo. Estas

cosas, sin embargo, son menos árabes que morisco-andaluzas, y el andaluz como

tal constitutivamente recibe en gran medida un aporte étnico bereber correspondiente

a las tribus del norte de África que ingresaron y poblaron la Península Ibérica

llevando el Islam allá por el año 711 de la era cristiana, como ya hemos

comentado. Por esto que consideramos acertado referir más una influencia

marcadamente hispanomusulmana que propiamente árabe en nuestro representante

autóctono. Y esto, justamente, es lo que debemos aprender a conocer y apreciar,

ya que para nosotros, musulmanes argentinos, constituye una valiosa herencia

tradicional que remite al glorioso pasado que Allah Todopoderoso manifestó mediante la apoteosis cultural y espiritual

del Islam en Al-Ándalus.

***

III. Elementos

Hispanomusulmanes en el Gaucho Argentino

Antes de comenzar a enumerar los elementos propios

que ha legado la influencia morisca al gaucho argentino citaremos a la

escritora e investigadora María Elvira Sagarzazu que nos dice lo siguiente:

El nombre

‘español’ no puede aplicarse indistintamente a cualquier vestigio colonial

originado en la España del siglo XVI porque todavía seguían residiendo en ella

miembros y ex-miembros de la comunidad musulmana cuyas creencias y costumbres

se diferenciaban netamente de las del sector cristiano. Serán precisamente los

descendientes de musulmanes los más necesitados de abandonar España cuando en

1609 se decrete un edicto de expulsión contra su comunidad.

Al mismo tiempo,

el movimiento humano que supone la colonización del Nuevo Mundo brindaría la

ocasión de que estos moriscos, disimulando su origen, aprovecharan las ventajas

de radicarse en América. Es ese mecanismo el responsable del traslado al Río

del Plata de rasgos culturales, materiales y psicológicos que evocan, desde

entonces, la presencia del lejano marco islámico dentro del que habían vivido

los moriscos antes de la cancelación jurídica de su comunidad.

Aun cuando sus

miembros fueron obligados a adoptar el cristianismo en el siglo XVI, un

conjunto de rasgos culturales particulares serían introducidos por sus

descendientes en el Nuevo Mundo, configurando un legado que no debe confundirse

con el trasmitido por los españoles del sector cristiano europeo.

De todo lo expuesto deduciremos

la cantidad de elementos de origen hispano-musulmán que trajeron los moriscos

al Río de la Plata, que se incorporaron a la cultura gaucha como por ejemplo:

el freno criollo, la 'pontezuela' del freno, el 'fiador', antecesor del actual

bozal para usar en el caballo, la escuela de equitación denominada 'de la

jineta', las primitivas espuelas y estribos, la montura española-morisca de

arzones altos, la albarda, la alforja, el recado criollo, la guitarra criolla,

el juego de la 'taba' -que los musulmanes

llamaban 'kaba'-, el juego de naipes llamado 'truco', la corrida de sortija

-ejercicio de destreza ecuestre que aún

hoy se practica por los musulmanes en Marruecos-, la 'bombacha' criolla -pantalones holgados que aún hoy se conserva

en el mundo islámico como ropa tradicional para el hombre, el pañuelo

serenero, el tirador con la rastra –prenda

tradicional originalmente usada por los campesinos musulmanes de los Balcanes-,

el facón del que encontramos un antecedente directo en la gumía que

utilizan los musulmanes del Norte de África, el 'velorio del angelito' -ceremonia que se practicaba sobre todo en

el norte de nuestro país y que tiene un antiguo origen en los moros de España

únicamente-; entre las costumbres familiares se encuentra una que aún

pervive en la campaña correntina y que consiste en cortar el cabello el hijo

varón recién nacido antes del bautismo. Esto se remite a una tradición islámica

llamada 'aqiqa', en la que se corta el cabello del niño recién nacido antes de

darle el nombre.

Ahora bien, de lo anteriormente

nombrado anotaremos brevemente lo siguiente:

Continuando con los aperos

criollos heredados de los moriscos:

Albarda proviene del árabe

hispanizado albárda‘ah, y este del

árabe clásico barda‘ah. Es la pieza

principal del aparejo de las caballerías de carga, que se compone de dos a

manera de almohadas rellenas, generalmente de paja y unidas por la parte que

cae sobre el lomo del animal.

Alforja proviene del árabe

hispanizado alfurj, y este del árabe clásico furj. Es una

especie de talega abierta por el centro y cerrada por sus extremos, los cuales

forman dos bolsas grandes y ordinariamente cuadradas, donde, repartiendo el

peso para mayor comodidad, se guardan algunas cosas que han de llevarse de una

parte a otra.

Acerca del Truco: el criollazo

juego de naipes es de origen hispanomusulmán (del árabe 'Truk' o 'Truch'), y

algunos lingüistas aseguran que es el origen etimológico de la palabra 'truco',

debido a los ardides que se emplean en este juego. Existe una leyenda asociada

al origen de las cartas que principiaron el juego. Dicen ciertos libros

musulmanes que los hispano-árabes disponían de una baraja entera, pero que en

un descuido, unos niños la tomaron para jugar a la guerra. Recortaron las

figuras, es decir, los reyes, caballos y sotas; designaron el as de oro como

símbolo y el de copas para premio de los campeonatos. El mazo quedó

notablemente reducido. Los musulmanes, disgustados al ver que no podían hacer

una partida de brisca, idearon otro juego y de allí nació el 'Truc'.

La Bombacha, pantalones amplios

que se angostan en el tobillo, constituye una característica particular en la

indumentaria del gaucho argentino, que también tiene origen árabe, como resulta

obvio al constatar que es en el mundo árabe y en especial en lo que constituía

el Imperio Turco-Otomano en el siglo XIX -que dominaba los Balcanes e incluso

Grecia- donde este tipo de vestimenta se usaba.

En Marzo de 1856, se firma el

tratado de Paz que da fin a la Guerra de Crimea, que enfrentó a las fuerzas del

Imperio Turco-Otomano contra Rusia. Más allá de las numerables bajas, la Guerra

de Crimea arrojó otro número que significó un gran cambio cultural en nuestras pampas:

más de cien mil uniformes, sobre todo pantalones ‘babuchas’ para los soldados

turco-otomanos, “sobraron” y se enviaron para comercializar al Río de La Plata.

La guerra terminaba antes de lo previsto y dejaba un importante excedente de

uniformes (‘babuchas’ turco-otomanas) que es exportado al mercado rioplatense. El

primer paso lo dio el presidente de la Confederación Argentina, Justo José de

Urquiza, quien intercambió cien mil de estas prendas por productos de la

Confederación. Pero, como eran demasiadas, lo que sobró fue a parar a las

pulperías de campaña, con la inmediata consecuencia de su adopción por parte

del paisanaje. Así la ‘babucha turco-otomana’ se convirtió en la ‘bombacha

campestre’ de nuestros criollos.

En cuanto a la analogía del

facón con la gumía (arma blanca de hoja curva que utilizaban los bereberes del

norte de África) Carlos Octavio Bunge dice: "Curioso sería indagar de

donde proviene el vocablo 'facón', argentinismo que aun no registran los

diccionarios castellanos. A todas luces es un aumentativo de 'faca' (del latín

falx), que, según la Academia Española de la Lengua, significa 'cuchillo

corvo'. En tal sentido usaban la palabra los escritores clásicos, aunque

también en nuestros días se llama vulgarmente así 'un cuchillo recto y filoso'.

Esta última acepción es probablemente posterior a la conquista. (...) Ahora

bien, no estará de más recordar que, según una carta del padre Cattaneo, aun a

principios del siglo XVIII, los gauchos explotaban las vacadas bravías

desjarretando las reses, a caballo, con 'un instrumento cortante en forma de

media luna'. ¿No es de suponer que tal fuera el cuchillo primitivo del gaucho,

trocado luego por el facón, precisamente a mérito de su necesidad de llevar

siempre consigo un arma de combate para defenderse cuando fuera

desafiado?" (Del Derecho en la

literatura gauchesca, discurso pronunciado en la Academia de Filosofía y

Letras, 1913).

Sobre los antecedentes de

nuestra guitarra criolla: la guitarra proviene de un instrumento de cuerdas que

fue introducido por los árabes durante la conquista musulmana de la península

ibérica y que posteriormente evolucionó en la España islámica (al-Ándalus) de

acuerdo a los gustos del pueblo. Se dice que el primer instrumento con mástil

fue el ‘ud árabe, cuyo nombre los españoles terminaron fundiendo erróneamente

con su artículo femenino: «al ‘ud», convirtiéndose en el masculino

"laúd". Su evolución culminaría en la guitarra criolla tal cual la

conocemos hoy en día.

Rafael Altamira (citado por G. Foster en ‘Cultura y Conquista.

La herencia española de América’, 1962) comenta que se realizaba en épocas

recientes (a la conquista) un baile de los angelitos, al fallecer un niño, en

la costa del Mediterráneo español, desde Castellón hasta Murcia, extendiéndose

también a Extremadura y las islas Canarias. Por otra parte, Gabriel María

Vergara y Martín (cit. por Foster) cita que este baile existió en tiempos más

lejanos también, en el centro y sur de España, ofreciendo el ejemplo de aldeas

de Segovia, en que las exequias de un niño menor de siete años se acompañaba

con música de tono alegre ejecutada con tambor y flauta.

La documentación nos indica que

el primitivo origen de este funeral de párvulos, tiene relación con la

presencia de los árabes en territorio español, desde los comienzos de la

conquista a partir del siglo VIII. De la mano de los conquistadores pasa a

América. Aquí, su gran dispersión espacial desde México a la Argentina, dentro

del marco de culturas etnográficas autóctonas, de pueblos de negros, como así

también de sociedades criollas y mestizas, nos conduce a pensar que se aceptó,

dentro de tan amplio espectro de pobladores, al fusionarse con un cúmulo de

creencias preexistentes que coincidían en una mentalidad análoga a la

hispánica.

Si bien los estudiosos del tema

refieren el origen del Poncho, prenda distintiva del Gaucho, a una procedencia

aborigen, Marcos A. Morínigo, en 'Notas

para la etimología del Poncho', y luego el filólogo español Joan Corominas

en su Diccionario crítico etimológico

castellano e hispánico, niegan su origen indígena basándose en una

aparición de la palabra 'poncho', con el sentido de 'frazadilla', en la crónica del sevillano Alonso de Santa Cruz de

1530, años antes de la conquista del Imperio Inca o del primer contacto entre

mapuches y españoles. Recordemos también que Sevilla, el lugar natal de Santa

Cruz, es la ciudad más poblada de Andalucía. Nuevamente encontramos

significativas similitudes entre el Poncho y el Albornoz. El albornoz (del

árabe al-burnus) es una prenda de

lana usada por los campesinos de Argelia y Túnez. Es una especie de capa de

lana que protege del frío a los pastores del Magreb africano. Asimismo el Aba árabe, paño de lana sin mangas,

abierto por el medio para pasar la cabeza. Lugones escribe en El Payador:

"...el poncho heredado de los vegueros de Valencia", luego en una

nota inserta dice que del aba árabe saldría la pieza análoga de los vegueros

(campesinos) valencianos. No está de más hacer ver que en el Reino de Valencia

tuvo asentamiento el segundo gran contingente morisco que sufría los rigores de

la persecución.

En cuanto a la gastronomía

encontramos que la primitiva y auténtica cocina criolla no admitía carne de

cerdo -la vida rural a la que el morisco

se acogía en España, como aparcero o como arriero, le brindaba el refugio

adecuado para prolongar costumbres prohibidas, como la veda de carne porcina

que hacía referencia a su pasado islámico y que por esto mismo sería

sistemáticamente castigado por la Inquisición española. En nuestras pampas, el

morisco derivaría estas costumbres al gaucho, su descendiente directo-. Las

empanadas sin carne de cerdo fueron introducidas por los musulmanes en

Andalucía y en el sur de Italia, y de allí se extendieron a todo el mundo; la

tortilla criolla de papas, no contiene carne de cerdo, fue creada por los

moriscos. El chorizo criollo tampoco contiene cerdo. En cambio la empanada y la

tortilla de papas españolas sí contienen (de

aquí el chorizo colorado español).

La ganadería en Argentina sigue

tradicionalmente empeñada en la cría de bovinos y, en menor medida, de ganado

lanar. En ese esquema no es secundario señalar que el gaucho, mano de obra por

excelencia en ese medio, rehuía la cría del cerdo: sencillamente no lo hacía.

Este animal que consumían los cristianos viejos, se conservó allá donde los

cuidadores, los peones, tenían origen indígena, como sucedió en la zona andina,

pero desapareció en las grandes estancias donde el trabajo quedó a cargo de

criollos de origen peninsular. Así ocurrió en la cuenca cisplatina, desde el

Río Grande do Sul (en Brasil) hasta el sur pampeano. Y así desapareció

prácticamente el cerdo de la mesa argentina, al punto de perderse a nivel

popular el 'tocino'. Esa preparación vuelve al léxico argentino -más que a la

gastronomía- con los inmigrantes italianos del siglo XIX, como lo refleja la

denominación vigente: el italianismo 'panceta' (Citado por M. E. Sagarzazu, en

la revista Sharq al-Andalus, 18, pág. 128).

También de origen musulmán el

sacrificar los animales mirando hacia el este,

práctica que los musulmanes llevan a cabo hacia la Ka'ba, o sea, el este.

También de procedencia morisca

el gusto por ciertas frutas (higo, melón,

etc.) y dulces (alfeñique, alfajores

con dulce de leche, el arrope, etc., creados por ellos). También los

buñuelos, pastelitos y empanadas, todo de su creación. Sobre el dulce de leche

diremos que su origen es el arrope, del ár. ar-rub,

que expresa la idea de jugo de fruta cocido. Sagarzazu nos dice que es una

versión derivada del arrope hispanoárabe utilizado por los moriscos, entre

otras cosas para pegar la tapita de los alfajores. El dulce de leche es el

postre identificatorio de la argentina,

aunque no haya nacido aquí ni en Chile, México o los demás países que

reclaman ser su cuna porque también se ha consumido desde tiempos coloniales

con diferentes denominaciones. El hilo civilizatorio que va desde el alfajor al

dulce de leche se torna visible al examinar que la receta de la leche a

reemplazado al jugo de frutas, por lo que en realidad nace por una analogía con

los arropes. La preparación del arrope, que era conocida por los andaluces ya

en el siglo XI y figura entre las preferencias moriscas, involucra un proceso

de cocciones y descansos hasta lograr la reducción del líquido a un cuarto, como expresa la raíz

árabe rub, del mismo origen que

cuatro. Entre el mundo árabe y los argentinos circula una corriente de simpatía

hacia las cosas dulces de la que no tomamos conciencia hasta que paladeamos

atentamente postres de otras regiones del mundo y notamos que nuestro tenor de

azúcar es elevado en comparación al de otros países. Los árabes hicieron uso

generoso del azúcar porque conocieron la técnica del cultivo de la caña desde

tiempos tempranos introduciéndola en España.

El rechazo de la mayoría de los

españoles hacia la minoría hispanomusulmana ha sido expresado a veces de manera

vociferante y a veces sutil, como podría ser en el caso del azúcar, que por ser

“cosas de moros” gozaba de menos prestigio que el alcanzado en la gastronomía

hispanoamericana en general. La fobia a los moriscos fue tan pronunciada entre

algunos españoles que hasta cuando comían eran objeto de escarnio. Un campeón

del fanatismo, Pedro Aznar Cardona, en su obra “Expulsión de los moriscos de

España” del año 1612, escribe: “ Los moriscos comen cosas viles”, y en la lista

de ellas anota: “ albóndigas, pasas, higos, miel, arrope, melones, pepinos,

duraznos.” (Citado por M. E. Zagarzazu en

“La conquista furtiva” , Ovejero Martín Editores, Rosario, 2001).

En el ámbito de la música

también el origen de la zamba y la cueca, que derivan de la zamacueca, ésta de

la sevillana española, ésta a su vez de una música antiquísima de los moros. Escribe

Lugones:

“Sentimental de suyo, como que

lloraba congojas de expatriados y traía en su origen moro las bárbaras quejas

del desierto, hondamente exhaladas como el rugido del león, la música de los

conquistadores halló en el hombre de la pampa el mismo terreno propicio que los

instintos aventureros del paladín” ( ‘El Payador’, pág. 63).

Diversos musicólogos coinciden

en que la cueca y la zamba, danzas tradicionales de la Argentina y Chile,

proceden de un antiguo estilo musical llamado zamacueca. Ahora bien, el

profesor del Centro de Estudios Árabes de la Universidad de Chile, Eugenio

Chahuán, en su artículo 'Presencia Árabe en Chile', nos comenta lo siguiente:

"Una curiosa 'jarcha' (breve composición lírica) de la última estrofa de

una muwashshaha (moaxaja) del cancionero árabe popular del siglo IX, que se

encuentra en la compilación y restauración realizada por el profesor Sayed Ghazi,

en su obra 'Diván de Muwashshahas Andaluzas', nos presenta el cuadro plástico

coreográfico del hombre y la mujer en la cueca... La importancia de esta jarcha

árabe consiste en ser parte de un conjunto de cantos y bailes populares, lo que

nos haría suponer el origen árabe-andaluz de la cueca. Al respecto cabe señalar

que la etimología de la palabra cueca nos indicaría la posibilidad de un origen

árabe de este baile: cueca, zamacueca y su viable conexión con el término árabe

samakuk que origina el español zamacuco: malicioso, embriaguez, hombre torpe y

rudo, nombre derivado del verbo árabe Kauka, que señala la acción seductora que

realiza el gallo para conquistar a la gallina, que, coincidentemente,

conllevaría el simbolismo de la cueca (y

derivados como la zamba y la chacarera -cf. los zapateos y los zarandeos de

polleras netamente andaluces)" (Revista

Chilena de Humanidades, N 1, 1983). El profesor Ricardo Elía apunta que 'zamacuco también es una persona solapada,

que calla y hace su voluntad, características de los perseguidos y

clandestinos, como los moriscos y los gauchos'. Siguiendo esta misma línea,

el musicólogo chileno Samuel Claro Vilches publicó un trabajo erudito titulado

'Cueca chilena, cueca tradicional' (Universidad

Católica de Chile, 1986), donde confirma el origen árabe de la cueca y

compara su métrica con la de la muwashshaha andalusí.

La Payada, el arte

poético-musical característico del Gaucho, arte perteneciente a la cultura

hispánica que adquirió un gran desarrollo en el cono sur de nuestra América en

el que una persona, el payador, improvisa un recitado en rima cantado y

acompañado de una guitarra, y que cuando es a dúo se denomina 'contrapunto' y

toma la forma de un duelo cantado en el que cada payador debe contestar payando

las preguntas de su contrincante para luego pasar a preguntar del mismo modo,

este Arte propio de nuestra tierra, está íntimamente relacionado con el

Repentismo y el Trovo de la cultura islámica.

El Repentismo es un canto de

improvisación que toma el tenor de 'discusión dialéctica' entre dos trovadores

y que responde a un patrón determinado que ha estado presente en un gran número

de culturas, sobre todo en la historia del Mediterráneo Musulmán.

En el ámbito árabe-musulmán, la

improvisación es un arte arraigado desde el siglo VIII. La costumbre de

improvisar 'sobre pie forzado' aparece en multitud de textos de la cultura

islámica (p.ej. Las Mil y Una Noches),

generándose incluso todo un sistema de juegos poéticos basados en la

repentización, como señala Bencheikh en ‘Poetíque arabe’, Ed. Gallimard, París 1989

, pg. 73. El 'pie forzado' es un verso octosílabo que se impone a un

poeta-cantor improvisador para que construya un poema improvisado cuyo último

verso debe ser obligatoriamente el forzado. El Arte

de la poesía improvisada, en forma de duelo entre dos poetas, está suficientemente

acreditada en Al-Ándalus (Cf. Del Campo

Tejedor, Alberto: ‘Trovadores de repente’, Centro de Cultura Tradicional Ángel

Carril, Salamanca, 2006).

Del Repentismo surge el Trovo,

forma musical tradicional de la comarca de La Alpujarra, región histórica de

Andalucía que comprende Granada y Almería, así como de otras zonas del sureste

español, y que consiste en la improvisación de 'poesía dialogada' sobre una

base musical folclórica. A partir de 1492, y especialmente tras la rebelión de

los moriscos liderados por Muhammad ibn Umayya (en 1568-1570), la Alpujarra

sufre un proceso de feroz despoblación a manos de la inquisición católica. En

este largo período de casi un siglo, los moriscos alpujerraños mantuvieron sus

tradiciones músico-poéticas y sus bailes (como

la zambra).

La forma de expresión poética,

los estilos de canto y acompañamiento que caracterizan a una gran parte de la

poesía oral improvisada de la actualidad, con los estilos musicales propios

derivados de la cultura hispano-árabe, existiendo similitudes indisimulables y

pruebas de raíces comunes, sean españoles o hispanoamericanos, encontrará una

forma de canto recitativo y acompasado, un tipo de acompañamiento musical

cordófono (de cuerdas) y una forma de

alternancia entre texto y música que responde a los mismos esquemas de

expresión y representación propias de los recitados poéticos de la cultura

musical islámica. He aquí los antecedentes de nuestra 'Payada'.

Notable la apreciación de

Leopoldo Lugones que en el prólogo al ‘Payador’ dice que la Patria es un ser

animado, y que como tal, su alma o ánima es en ella lo principal, siendo para

nosotros este elemento diferencial la poesía de los antiguos cantores errantes

que recorrían las campañas, expresión de la entidad espiritual constituida por

el alma gaucha. Esta entidad a la que alude Lugones se nos manifiesta

justamente como heredera del legado andaluz. El autor más adelante escribe: "...aquella brisa perfumada en el

trebolar como una pastorcilla, aquella laguna que aún conservaba el nácar de la

aurora, llenaban su alma de poesía y de música. Raro el gaucho que no fuese

guitarrero, y abundaban los cantores. El payador constituyó un tipo nacional.

Respetado por doquier, agasajado con la mejor voluntad, vivía de su guitarra y

de sus versos" (El Payador, pág. 40).

El escritor y escribano Emilio

Pedro Corbiére (1886-1946) nos dice: "Este gusto a payador o cantor,

creación árabe, que es la primitiva sangre de los andaluces, vino importado con

los conquistadores a América, y de aquéllos se han copiado muchos de sus

objetos de uso, como los frenos y las riendas de cuero trenzado. Es árabe el

estilo de sus canciones pesadas, monótonas, quejumbrosas como lamentos, siempre

en el mismo tono, y que los nativos denominaron 'tristes'" ('El Gaucho.

Desde su origen hasta nuestros días', Editorial Renacimiento, Sevilla, 1998,

pág. 206)

En este contexto, son altamente

significativas las declaraciones del cantautor uruguayo Alfredo Zitarrosa

(1903-1969): "La milonga es

rioplatense... Se trata de un ritmo que recibe influencias afro y, por cierto,

también proviene, como una buena parte del folclore nuestro, del folclore del

sur de Andalucía, del sur de España, del folclore andaluz".

(Entrevista que se le realizó en España por el periodista José Luis Izaguirre,

para Radio Peninsular en diciembre de 1976).

El ya citado Lugones escribe: “Precisamente los trovadores del desierto

habían sido los primeros agentes de la cultura islámica, constituyendo en sus

justas en verso, la reunión inicial de las tribus que Mahoma, un poeta del

mismo género, confederó después (el autor habla del Profeta Muhammad como

‘poeta’ remitiéndose al Sagrado Qur’an, libro revelado que Muhammad se encargó

de transmitir y cuya particularidad es el verso, ya que en el momento se

dirigía a un pueblo de eminentes poetas para quienes la palabra tenía un

influjo particularmente especial). Así se

explica que para muchos gauchos, en quienes la sangre arábiga del español

predominó, como he dicho, por hallarse en condiciones tan parecidas a las del

medio ancestral (el desierto árabe,

la pampa argentina), tuviera el género

tanta importancia (…) ¡Quién habría dicho al conquistador que con la guitarra

introducía el más precioso elemento de civilización, puesto que ella iba a

diferenciarnos del salvaje, el espíritu imperecedero! Dulce vihuela gaucha que

ha vinculado a nuestros pastores… con la rediviva dulcedumbre de las qassidas

arábigas cuyos contrapuntos al son del laúd antepasado y de la guzla monocorde

como el llanto, iniciaron entre los ismaelitas del arenal la civilización

musulmana: el alma argentina ensayó sus alas y su canto de pájaro silvestre en

tu madero sonoro, y prolongó su sensibilidad por los nervios de tu cordaje, con

cantos donde sintiose original, que es decir, animada por una vida propia. (El

Payador, págs. 61-62)

Acerca del numen artístico del

gaucho, el sociólogo y jurista argentino Carlos Octavio Bunge (1875-1918) dice:

"Poseía un espíritu

contemplativo y religioso. Falto de escuelas, su filosofía era simple ciencia

de la vida formulada en abundantes sentencias y refranes. (...)

Trovador de abolengo, habíase

traído de Andalucía la guitarra, confidente de sus amores y estímulo de sus

donaires. Sentado sobre un cráneo de potro o de vaca, bajo el alero del rancho

o bien sobre las salientes raíces de un ombú, tañía las armónicas cuerdas para

acompañar sus canciones dolientes o chispeantes, a cuyo ritmo bailaban los

jóvenes. De este modo se unían en una sola manifestación, como en las culturas

primitivas, las tres artes: danza, música y poesía. En la danza alternaban

movimientos graciosos, casi solemnes, y alegres zapateos. En la música

-cielitos, vidalitas, tristes, a veces no sin marcado sabor morisco-, recordaba las melodías

populares de la bendita tierra de los claveles y las castañuelas. (...)

Era fértil en imágenes como los

poetas orientales; casi no se expresaba más que con metáforas y en estilo

figurado. Fácil lirismo tenía en el fondo del alma y el chascarrillo a flor de

piel. Prolongaba inmensamente notas trémulas, vibrantes, cálidas, que se dirían

nacidas, más que humano pecho, de las entrañas mismas de la Pampa, como por

evocación divina." (Fragmentos del

discurso pronunciado en la Academia de Filosofía y Letras, 1913)

Así también las virtudes de

caballerosidad que hallamos en nuestro antepasado gaucho son las mismas que

representan la quintaesencia de la virtud Islámica: generosidad, valor,

hospitalidad, lealtad, honradez, templanza, sobriedad, un férreo sentido de la

justicia y la libertad (cuyo corolario,

el heroísmo, le hizo brillar en etapas claves de la historia argentina), y

un profundo misticismo poético en el que Dios y Naturaleza vibran en versos de

multiforme espiritualidad (leemos en el

Martín Fierro: “Ansí me hallaba una noche/contemplando las estrellas/que le

parecen más bellas/cuanto uno es más desgraciao/y que Dios las haiga criao/para

consolarse en ellas./Aquí no valen los dotores/sólo vale la experiencia/aquí

vería su inocencia/esos que todo lo saben/porque esto tiene otra llave/y el

Gaucho tiene su cencia”). Estas virtudes las encontramos sintetizadas en el

arquetipo por antonomasia de la experiencia islámica: el Profeta Muhammad (que Dios le conceda paz), quien dijo: “No he sido enviado sino para completar las

virtudes elevadas”.

A este respecto anota Lugones: “Peligro

y abundancia habían erigido la hospitalidad en el primero de los deberes.

Aquella virtud, como tantos otros rasgos, exaltóse también con el ya indicado

repunte del atavismo arábigo” (‘El Payador’, pág. 54)

El agrimensor, historiador y

costumbrista Aníbal Cardoso (1862-1923), en uno de sus artículos escribe lo

siguiente: "Es un hecho realmente curioso que después de luchar los

españoles durante ocho siglos con los árabes hasta desalojarlos de la Península,

vinieran pocos años después a colonizar nuestro país, donde sus hijos nacerían

con el instinto y crecerían con la tendencia del amor al caballo, tan arraigado

entre los moros, sus seculares enemigos. Si a esto se agrega el amor a la vida

libre, el culto al valor y a la hospitalidad, la afición a los actos heroicos y

caballerescos, y la frugalidad estoica en los tiempos de miseria, tenemos que

nuestros gauchos han sido los árabes del Plata". (Aníbal Cardoso: Los atributos del gaucho colonial, en el Boletín de la

Junta de Historia y Numismática Americana; Buenos Aires, 1928, v. 5, págs.

71-91; citado también por Gabriel Taboada en Gauchos, Tea, Buenos Aires, 1992,

pág. 159)

El tradicionalista de origen

francés y estudioso del gaucho por excelencia Emilio Honorio Daireaux

(1843-1916), en su obra ‘Vida y

Costumbres en el Plata’ anota lo siguiente: "En

la época de las primeras poblaciones en América la dominación de los Árabes en

España había terminado por la expulsión o la sumisión; muchos de estos vencidos

emigraron. En la pampa encontraron un medio donde podían continuar las

tradiciones de la vida pastoril de sus antepasados. Fueron los primeros que se

alejaron de las murallas de la ciudad para cuidar los primeros rebaños. Tan

cierto es esto que á muchos usos y artefactos allí empleados se les designa con

palabras árabes, al pozo, palabra española, se le nombra jagüel, desinencia

árabe, y a la manera árabe sacan los pastores el agua. Gaucho es una palabra

árabe desfigurada. Es fácil encontrar

su parentesco con la palabra "chauch" que en árabe significa

conductor de ganados. Todavía en Sevilla (en Andalucía), hasta en Valencia, al

conductor de ganados se le nombra chaucho".

Al igual que Daireaux, Lugones en ‘Voces

americanas de procedencia arábiga’, nota publicada en La Nación, Buenos Aires,

domingo 9 de marzo de 1924, demuestra el origen árabe de la palabra

"gaucho", pero derivándola de uahsh o uahshi, esto es en árabe:

montaraz, bravío, arisco, huraño; asimismo, explica cómo su variación fonética

alcanza a términos como huaso, guaso, guácharo, guacho, etc.

El ya citado J. Corominas, en

su ‘Diccionario Clásico Etimológico

Castellano e Hispánico’, aclara que ‘baquiano’

procede de baqiya, voz que en árabe

significa ‘el resto, lo que queda’.

En su excelente trabajo ya citado ‘Baquiano, un enigma con historia’, la

investigadora y escritora María Elvira Sagarzazu escribe lo siguiente: ‘Ahora

bien, este sentido de conocedor práctico, de guía, que la voz conlleva, no guarda aparente relación con la raíz

árabe que apunta al remanente de

algo; ha de hilarse más fino para llegar al punto donde el significado del

étimo árabe empalma con el de conocedor.

Personalizando la idea de remanente y expresándola como los que quedan, se visualiza el recorrido de las nociones que contribuyeron

a la génesis semántica de la voz, ya que ese remanente hace referencia a una presencia humana sometida a la

acción del tiempo como condición necesaria para adquirir experiencia del

terreno. La palabra resume la conexión existente entre permanecer en un lugar y

llegar a conocerlo, exactamente lo que convierte a un peón en baquiano’.

A este respecto citamos

nuevamente a Domingo F. Sarmiento, que en sus ‘Viajes por Europa, África y

América’ apunta lo que sigue: "Entre

otras cosas los baqueanos árabes me llamaron poderosamente la atención por la

singular identidad con los nuestros de la pampa. Como éstos huelen la tierra

para orientarse, gustan las raíces de las yerbas, reconocen los senderos, i

están atentos a los menores accidentes del suelo, las rocas, o la vejetación.

Un árabe, por ejemplo, conversa con otro en el Sahara, mediando entre los

interlocutores una distancia de dos leguas; los espías husmean la proximidad

del ganado a tres leguas de distancia, i como sabuesos siguen por el olfato la

dirección de los duares enemigos. Yo ponderé a mi turno la vista de nuestros

rastreadores i los conocimientos omnitopográficos de nuestros baqueanos, a fin

de sostener la gloria de los árabes de por allá, a punto de ser eclipsada por

el olfatear el ganado i conversar de un estremo al otro del Sahara, de los

gauchos de por acá". (D.F. sarmiento: Viajes por Europa, África y

América 1845-1847 y Diario de Gastos, "África", Colección Archivos -

Fondo de Cultura Económica, en colaboración con la Unesco, Buenos Aires, 1993,

pág. 198).

La terminología gauchesca que

deriva del árabe es vastísima. Basta con nombrar la alpargata (ár.: al-bargat,

"la zapatilla"), el aljibe (ár.: al-yubb, "el pozo"), la

guitarra (ár.: al-qitar, "la cuerda"), la moharra (ár. muhárrib,

"aguzado": la media luna de hierro con filo que se ponía en la base

de las chuzas de las lanzas gauchas), y el gadual: ese argentinismo que

identifica a un terreno que se encharca cuando llueve y que deriva del árabe

uadi ("río"), término que ha originado una multitud de topónimos en

el mundo hispanoamericano (Guadalquivir, Guadalajara, Guadalcanal, Guadiana,

etc.).

En zonas de Corrientes se

encuentran voces como 'alarife', derivado del árabe y que posee el mismo

significado que en su lengua de origen: rápido de entendimiento (de al-'arif).

Otra palabra sugestiva es 'argelado', que en Corrientes, Chaco, Misiones y el

norte de Santa Fe se usa como sinónimo de 'fastidiado'. Otra es 'cafre', que

procede de 'kafir', y significa 'infiel'. Esta voz con que los musulmanes señalan

a los que no pertenecen a su fe, aparece en estos lados en boca de cristianos

para aludir a gente de clase baja y piel oscura. De existir sólo cristianos

viejos en la Conquista rioplatense, no se hubiera incorporado (a los Moriscos se les llamará ‘cristianos

nuevos’).

Los ejemplos son abundantes. La

especialista española Dolores Oliver Pérez, en su artículo titulado ‘Dos

Arabismos nacidos de un imperativo árabe’, explica el origen de ¡arre!, arriar, arriero, como

procedentes del árabe harrik, harraka,

haraka , harakat, que da la idea de moverse, de movimiento, de viajero.

El renombrado filólogo español,

discípulo del ilustre filólogo e historiador español Ramón Menéndez Pidal

(1869-1968), Rafael Lapesa (1908), en la conferencia “Andalucía y el castellano

en América”, que brindara en la Facultad de Filosofía y Letras de Buenos Aires,

el 13 de noviembre de 1962, sostenía que pocos años después de la conquista,

aparecieron andaluces en las Antillas. De las Antillas pasaron al continente.

Más tarde vinieron otros andaluces, entre los que predominaron los sevillanos.

Finalmente vinieron españoles de toda España. Llegaron tarde. América ya tenía

una lengua, ya hablaba un idioma: se lo habían dado esos andaluces. Asimismo,

en esa disertación, el profesor Lapesa, miembro de la Real academia española

desde 1951, señala que América habla como Sevilla. Y Sevilla ‘sesea” (es decir,

los

fonemas representados por las grafías "c" -ante "e" o

"i"-, "z" y "s" se vuelven equivalentes), no

“cesea” (pronunciarla ce, z o s con un sonido fonético fricativo interdental

sordo), y esto es signo de Cultura indiscutible. El “yeísmo” (pronunciar la ll

como la y, tan común entre los gauchos argentinos y uruguayos), afirma Lapesa,

es de origen moruno.

Igualmente, una multitud de

expresiones se incorporaron al español, bien en su forma original árabe (ojalá

= insha’Allah), o bien a través de la traducción literal de expresiones como

“si Dios quiere”, “vaya con Dios”, “Dios te guarde” (ver Rafael Lapesa,

Historia de la lengua española, Madrid, 1942; Nueva York, 1965).

El lexicógrafo español

Sebastián de Covarrubias Horozco, en su obra 'Tesoro de la lengua castellana o

española' del año 1611, aporta los siguientes datos reveladores en cuanto a la

vestimenta morisca que podemos encontrar en nuestro gaucho:

Alpargate: calzado tejido de

cordel, de que usan mucho los moriscos.

Calzones: un género de

gregüescos o zaragüellos (Fuentes y Ponte, en el trabajo 'Murcia que se fue',

de 1872, dice que son "calzones anchos y follados en pliegues que se

usaban antiguamente y ahora llevan los campesinos en Murcia y Valencia".)

Faja: una cinta ancha, la cual

sirve de muchos ministerios. Hoy día usan dellas algunos labradores, gente del

campo y pastores, y algunos pobres.

Así hallamos que el alpargate

es nuestra alpargata, que los calzones son los calzoncillos gauchos y la faja

la misma que el gaucho usa para guardar su facón (bajo la faja, herencia

norafricana, los bereberes guardan la gumía).

Sumamente interesante resulta

la relación histórica entre el arma gaucha, la Moharra, y el Hilal, o Luna

Creciente, de los Musulmanes.

La lanza, con una chuza o

moharra de forma variable, fue en el siglo de las guerras patrias arma

principal de la caballería gaucha.

En castellano, una moharra es

la punta de la lanza, que comprende la cuchilla y el cubo con que se asegura en

el asta. Como señaláramos, algunos autores estiman que, etimológicamente,

proviene de un vocablo árabe (muharrib) con el significado de ‘aguzado o

afilado’. Por lo tanto así como dejaron un gran legado de vocablos árabes en el

castellano, han dejado también una interesante tradición ecuestre y los nombres

en algunas partes de sus armas. Ahora bien, ¿por qué de allí la comparación de

la moharra con el Hilal?

El Hilal o luna creciente es un

símbolo tradicional entre los musulmanes que refleja el calendario lunar que

regula su vida religiosa. Por ejemplo la luna creciente anuncia el Sagrado Mes

de Ramadán. La tribu árabe de los Banu Hilal (Hijos del Creciente) o hilalíes,

acantonada hasta entonces al este del Nilo, fueron enviados por el califa

fatimí al-Mustansir (r. 1036-1094) a difundir y consolidar el Islam entre los

bereberes del Norte de África. El Hilal cobró especial importancia entre los

Otomanos. La tradición dice que la bandera Otomana muestra la media luna con

una estrella en el centro porque el sultán Mehmet II Fatih (el Conquistador)

entró en Constantinopla (hoy Estambul) bajo una luna semejante en la madrugada

del 29 de mayo de 1453. Fue así como esta dinastía turca adoptó ese símbolo

como emblema oficial. El hecho de que durante quinientos años el Imperio

Otomano contuviese a numerosas naciones musulmanas dentro de sus fronteras,

amén de su influencia en los pueblos musulmanes de lengua turca del Asia

Central, influyó en la decisión de las naciones islámicas que surgieron a lo

largo del siglo XX de insertar en sus banderas el Hilal y la estrella como

símbolo de fe y tradición. Así, podemos nombrar las de Argelia, Azerbaiyán,

Comores, Federación Malaya, Maldivas, Mauritania, Pakistán, Singapur, Túnez,

Turkmenistán y Uzbekistán.

Como sabemos nuestros gauchos

utilizaron la forma de la media luna en sus moharras, las cuales formaban una

parte de la lanza, y que utilizaron como método de defensa en las guerras

patrias. Recordemos que las huestes gauchas en las guerras de la independencia

contra los españoles, alentaron el fanatismo y la exaltación de estos hombres

que pregonaban la libertad de su Patria. Es muy posible entonces que hayan

imitado la forma del Hilal islámico, en sus moharras, ya que viniendo de

costumbres españolas y por consecuencia árabes, el Hilal representó un emblema

de unión y fervor, y por tradición los gauchos hayan usado lo mismo en sus

moharras.

Continuando con esta serie de

consideraciones, el político e historiador chileno Benjamín Vicuña Mackenna (1831-1886),

en ‘El Gaucho y el Indio Pampa’ (del año 1855), nos da la siguiente observación:

“El gaucho de la pampa es como el árabe

del desierto, es el beduino de la América, su traje, sus costumbres (…); su

chiripá es el bornuz, su caballo su única propiedad, el puñal es su amigo, y su

casa la sombra del ombú cuyo follaje lo refresca en la travesía cual el árabe

reposa al pie de la palmera. (…)

Nuevamente nos remitiremos a un

autor ya citado: en su obra 'El Payador', Leopoldo Lugones, reivindicando el

alma gaucha y refiriéndose al legado andalusí plasmado en el gaucho de nuestras

pampas, describe la siguiente característica como notable heredad:

"Por

lo demás, es sabido que el arte de cabalgar y de pelear a la jineta, así como sus

arreos, fue introducido en España por los moros (bereberes), cuyos zenetes o

caballeros de la tribu berberisca de Banu Marín, diéronle su nombre específico.

Así, jinete, pronunciación castellana de 'zenete', fue por antonomasia el individuo diestro en el cabalgar".

Continuando con las

apreciaciones de Lugones, compartiremos un acercamiento a las definiciones e

historia de la jineta y los bereberes Zenetes.

La jineta tiene su origen en el

Magreb africano (Norte de África) y llega al califato de Córdoba (en la Península

Ibérica) en el siglo X, con la incorporación de tropas bereberes en el ejército

califal que inició el sultán Al-Hakam II (961-976) e impulsó su visir

Al-Mansur, quien eliminó el sistema de reclutamiento nacional y lo sustituyó

por la incorporación masiva de mercenarios africanos; si bien los involucrados

en la conquista musulmana de la Península Ibérica fueron guerreros de origen